男の子は父親を超えていくものです。

男の子は成長とともに絶対と思っていた父親のことが分からなくなります。

父親の言っていることは正しいのか

父親のやっていることは何なのか

父親以外から父親の知らない事を知った

そんな経験が積みあがってくるものです。

それは息子の世界が広がり、物事を自分で判断できるようになりつつある証拠です。

つまり息子がまっすぐ育っていけば必ず通過する時期で、その乗り越え方でその後の人生が決まると私は考えています。

まあ、大抵は父親に反発し、怒ったり無視したりするようになりますね。

ついには父親の人生の背景を理解できるまで成長して父親を許し、本当に「大人」になる。

さて、私は息子に対する父親の究極の役割は「立ちはだかる壁」だと思っています。

壁にぶつかり、苦悩したり・腹を立てたりしながら壁を回るか、よじ登るか、壊すか。

その過程が大人になる息子に対する父親のできる最後の贈り物ということで。

私も散々ぶつかりましたし、最後は泣かれましたっけ。

到達点まで達した友人が御両親から祝っていただいた、という話をうかがい、乗り越えていった息子を祝福できる御両親と本人である友人に、心からの祝福の言葉を贈りたいです。

一方わが父親は、まあ、そういう事に気が付かないのが「わが父親らしさ」なので、「らしく」生きていていただければそれ以上求めることはありません。

そんな父親に祝福されたのはいつだったっけなぁ。

友人がシェアしてくれた出来事から、ふと思い出したのでした。

おまけに、私の目標も。

「乗り越えるのが面倒くさい厄介な(いい意味で)大人」ですから。

イメージとしては母校で教えていただいたK先生です。

まだまだこれから頑張らなければ!

2017年5月7日日曜日

2016年6月26日日曜日

政治家のお仕事とは

イギリスが国民投票でEUからの離脱を選択しました.

もちろん,国を二分してしまったので本当の意味で選択したのかどうかはわかりません.

民主主義は利益の引っ張り合い,と私は理解しています.

それが良いか悪いかとは別にして,事実はそういうものだと理解しております.

だから,目の前のわかりやすい利害に振られることなく,一見わかりにくい様な,将来にわたる国のための判断をするのが政治家の仕事と理解しています.

最終的になぜ国民投票としてしまったのか.

イギリスは政治では歴史のある国ではなかったのでしょうか…

まだきちんと調べていないのではっきりした事はわかりません.

ただ,疑問だけが頭の中にあります.

なぜ…

2016年5月3日火曜日

夏目漱石没後100年に

昨日,横浜は港の見える公園の中にある,県立神奈川近代文学館へ,特別展「100年目に出会う夏目漱石」を見に行って来ました.

昨日,横浜は港の見える公園の中にある,県立神奈川近代文学館へ,特別展「100年目に出会う夏目漱石」を見に行って来ました.私が夏目漱石の著作を読んだのは学校の課題で「こころ」をよま「された」ことからでした.

難しい内容に最初はなかなか読み進めなかったのですが,だんだんと引き込まれていったのを覚えています.

もう一度夏目漱石を意識したのは,大学入試の「共通一次試験」の社会科の科目として倫理・政経を選択し,倫理にて「則天去私」という漱石の言葉を知った時でした.

そして,漱石が行った講演,「私の個人主義」に出会います.

よくわからないままでしたが衝撃的だったことを覚えています.

ところで,私の母校では倫理の授業がなかったので,私大入試用の参考書を購入し,勉強したのですが,共通一次よりも詳しく,古今東西の思想家について学ぶことができました.

おかげさまで受験した課目中最も正答率が高いのが,社会(理系なのに)という結果となり希望大学へ入学する助けとなってくれました.

倫理学を学ぶという経験のおかげで,大学に入ってから社会学,心理学などの教養課程も興味を持って学ぶことができ,その後の私の行動に影響を及ぼしたのでした.

在学中東洋思想,特に西田幾多郎,和辻哲郎などの日本の哲学者の著作を読んだのですが,どれも難しく,一番自分にすんなり入ったのが漱石の「私の個人主義」における主張や「則天去私」でした.

「でもさ,『天』に則するっていっても,そもそも『天』ってなによ?」ということでこの後も私の思索の冒険は続いていったのです

が….

が….そんなことを思い出しながらの特別展鑑賞でした.

直筆の原稿や著作,正岡子規や高浜虚子との関係など,私の知らなかったことを多数学ぶことができてとても為になりました.

展示の後のほうには「私の個人主義」や「則天去私」の展示もありましたが,特に則天去私は,漱石が没する展示のところでしたので, つい目頭に熱いものを感じてしまいました.

鏡子夫人がしっかり支えていたのも良くわかり,とてもよい展示でした.

で,出たところにある,漱石の言葉が書かれたバッジのガチャガチャ.

展示期間中の特別とのことだったのですが,サイトにどこにもなく,ついロッカーから返却された100円を投入!

1回目で狙いの2番目である,「迷へる子,ストレイ,シープ」をGET.

調子に乗って「則天去私」を求めて2,3回とまわしてしまいましたが,結果,「自己本位」となんと「ストレイシープ」を再度GETすることになり,終了としました.

1回100円也.値付けも絶妙.

そのほか,一筆箋も購入して文学館を後にしました.

実物大の落款もお勧めです.

2015年11月28日土曜日

科学技術の限界・パンドラの箱に残った希望

科学技術の限界

マンション杭施工偽装の問題が発生していますが,私はこう考えます.

マンションというものは科学技術で建てられています.

ですので,施工業者としては科学技術としての「データ」で証明しようとしています.

しかし,住んでいる人は「データ」を示されても不安は消える事はないでしょう.

住人は「科学技術」に基づいてものを考え,生活しているわけではないからです.

「不安」を解消する科学技術はいまだ発明されていません.

なぜなら「不安」は科学技術の範疇ではないからです.

ですので住民の「不安」を解消するために「科学技術」である「データ」を持って来ても全く役に立たないのは当たり前だと考えます.

私も分野は異なりますが,エンジニアの端くれ.

私の分野で「不安」を解消するために行われているのは,問題が発生したばあい,継続的に対応する,という態度示すことと,実際にその行動を行うことです.

いまだに私は入社直後に製作した設備で不具合や問題があれば相談に乗るし,修理や改善も行います.

もちろん,今ではそんな事は激減していますが,設備更新を考える段階になり,それまで面倒を見ます.

それが,不安を解消して安心に変える唯一できることだと理解しています.

不動産業者(いわゆるデベロッパー)はこのことをよく考え,なにをしなければならないのか熟考する必要があります.

一方私達も,科学技術に基づいて作られているものを購入している,ということはその科学技術を信じる,ということに他ならない,と理解しなければならないと思います.

たとえば,杭のデータをみて信用ならない,と言ったところで突き詰めれば高層建築のすべては差こそ有れ,同じ土木技術に基づいて作られているのです.

「信じない」というのは簡単ですが,意識していないかもしれませんがそれを「信じて」購入したのはユーザーです.

誠実に行われたものであれば,原理原則を押さえ,その指標として「データ」を用いる科学技術なのですから,疑い始めるときりがないことになりかねません.

極端なことを言うと,自分で建築しない限りはすべてが信じられないことになってしまいます.

パンドラの箱に残った希望

このように,日本中のマンションで疑心暗鬼となっているわけですが,実はマンションだけではなく,戸建て住宅も同じではないでしょうか.

ユーザーが自分で確認できないようなものであればすべて同じことが発生すると思います.

数年前に食品でもありましたから,これは建物に限ったことではありませんね.

これまで日本人は,職業倫理に従い,「そんな事はしないだろう」と信じてきましたが,今回は「データ」という事実に基づくはずの「科学技術」が扱う人間次第でどうとでも嘘がつける,ということを露見させました.

メディアによってはそれを「パンドラの箱が開けられた」と表現しているところもあります.

しかし,大多数のエンジニアは誠実に原理原則に基づいて正直に業務を行っています.

なぜならモノは嘘をつかないので,嘘をついてもいずれ必ずその嘘が露見し,騒ぎが大きくなるだけとわかっているからです.

パンドラの箱は開けられました.

ありとあらゆる災厄が解き放たれましたが,箱の中には希望が残されていたはずです.

今回も希望が残っているのではないかと私は考えます.

今回のことで多かれ少なかれ建築業界には疑惑をもたれてしまったと考えています.

では,その疑惑を逆手にとって,自らの価値を高める事はできないでしょうか.

誠実に施工がされている自信があるのであれば,問題があったときの追加対応を確約してはどうでしょうか.

問題がなければ費用負担は最少となるでしょうし,その費用負担と誠実な対応によりユーザーが得る安心と,業者への信頼度はお金に変える事はできないほど貴重なものとなるでしょう.

そのような対応を最初に宣言した業者はおそらく今回の疑惑にあっても,世の中からは高い評価と信頼を得ることとなり,かえって企業の価値が高まるのではないでしょうか.

夢物語かもしれません.

しかし,少なくとも私は,解決には結びつかない「データ」を持って住民の「不安」を解消させようと躍起になって費用を使うより,よほど前向きで効果があるのではないかと思うのです.

マンション杭施工偽装の問題が発生していますが,私はこう考えます.

マンションというものは科学技術で建てられています.

ですので,施工業者としては科学技術としての「データ」で証明しようとしています.

しかし,住んでいる人は「データ」を示されても不安は消える事はないでしょう.

住人は「科学技術」に基づいてものを考え,生活しているわけではないからです.

「不安」を解消する科学技術はいまだ発明されていません.

なぜなら「不安」は科学技術の範疇ではないからです.

ですので住民の「不安」を解消するために「科学技術」である「データ」を持って来ても全く役に立たないのは当たり前だと考えます.

私も分野は異なりますが,エンジニアの端くれ.

私の分野で「不安」を解消するために行われているのは,問題が発生したばあい,継続的に対応する,という態度示すことと,実際にその行動を行うことです.

いまだに私は入社直後に製作した設備で不具合や問題があれば相談に乗るし,修理や改善も行います.

もちろん,今ではそんな事は激減していますが,設備更新を考える段階になり,それまで面倒を見ます.

それが,不安を解消して安心に変える唯一できることだと理解しています.

不動産業者(いわゆるデベロッパー)はこのことをよく考え,なにをしなければならないのか熟考する必要があります.

一方私達も,科学技術に基づいて作られているものを購入している,ということはその科学技術を信じる,ということに他ならない,と理解しなければならないと思います.

たとえば,杭のデータをみて信用ならない,と言ったところで突き詰めれば高層建築のすべては差こそ有れ,同じ土木技術に基づいて作られているのです.

「信じない」というのは簡単ですが,意識していないかもしれませんがそれを「信じて」購入したのはユーザーです.

誠実に行われたものであれば,原理原則を押さえ,その指標として「データ」を用いる科学技術なのですから,疑い始めるときりがないことになりかねません.

極端なことを言うと,自分で建築しない限りはすべてが信じられないことになってしまいます.

パンドラの箱に残った希望

このように,日本中のマンションで疑心暗鬼となっているわけですが,実はマンションだけではなく,戸建て住宅も同じではないでしょうか.

ユーザーが自分で確認できないようなものであればすべて同じことが発生すると思います.

数年前に食品でもありましたから,これは建物に限ったことではありませんね.

これまで日本人は,職業倫理に従い,「そんな事はしないだろう」と信じてきましたが,今回は「データ」という事実に基づくはずの「科学技術」が扱う人間次第でどうとでも嘘がつける,ということを露見させました.

メディアによってはそれを「パンドラの箱が開けられた」と表現しているところもあります.

しかし,大多数のエンジニアは誠実に原理原則に基づいて正直に業務を行っています.

なぜならモノは嘘をつかないので,嘘をついてもいずれ必ずその嘘が露見し,騒ぎが大きくなるだけとわかっているからです.

パンドラの箱は開けられました.

ありとあらゆる災厄が解き放たれましたが,箱の中には希望が残されていたはずです.

今回も希望が残っているのではないかと私は考えます.

今回のことで多かれ少なかれ建築業界には疑惑をもたれてしまったと考えています.

では,その疑惑を逆手にとって,自らの価値を高める事はできないでしょうか.

誠実に施工がされている自信があるのであれば,問題があったときの追加対応を確約してはどうでしょうか.

問題がなければ費用負担は最少となるでしょうし,その費用負担と誠実な対応によりユーザーが得る安心と,業者への信頼度はお金に変える事はできないほど貴重なものとなるでしょう.

そのような対応を最初に宣言した業者はおそらく今回の疑惑にあっても,世の中からは高い評価と信頼を得ることとなり,かえって企業の価値が高まるのではないでしょうか.

夢物語かもしれません.

しかし,少なくとも私は,解決には結びつかない「データ」を持って住民の「不安」を解消させようと躍起になって費用を使うより,よほど前向きで効果があるのではないかと思うのです.

2015年9月5日土曜日

ミライを考える

SFといったトンでもなく,または現在とのつながりが希薄なミライではなく,地に足の着いた自分の未来を考えてみました.

具体的には,以前NHK日曜朝の番組,「サキどり」で紹介されたいた「未来家計簿」を作って見たのです.

グーグル先生検索「未来家計簿」

未来,とはいえ40をとうに過ぎた私にとってはリアルですねぇ.

結果,身もふたもないのですが,あまり贅沢しなければ平均寿命までは金欠にならずに生きていけそうと言うことが判明しました.

知らないより,知っていたほうが対応できる,という,「知」の力を信じるのであれば,有用です.

「そんなこといってもこの先なにがあるかなんて,わからないじゃない?」と言う人には全く意味のないツールです.

私は,「知は力なり」という,フランシス・ベーコンの考えを認めていますので,「知っていれば気が楽になる」という立場です.

皆さんはいかがでしょうか.

具体的には,以前NHK日曜朝の番組,「サキどり」で紹介されたいた「未来家計簿」を作って見たのです.

グーグル先生検索「未来家計簿」

未来,とはいえ40をとうに過ぎた私にとってはリアルですねぇ.

結果,身もふたもないのですが,あまり贅沢しなければ平均寿命までは金欠にならずに生きていけそうと言うことが判明しました.

知らないより,知っていたほうが対応できる,という,「知」の力を信じるのであれば,有用です.

「そんなこといってもこの先なにがあるかなんて,わからないじゃない?」と言う人には全く意味のないツールです.

私は,「知は力なり」という,フランシス・ベーコンの考えを認めていますので,「知っていれば気が楽になる」という立場です.

皆さんはいかがでしょうか.

2015年7月4日土曜日

2回目のマグリット展

|

| 乃木坂駅へ移動中 |

前の日のサイト情報で,ただ今非常に混雑というお知らせが出ていたので朝一番に並んで入場,絵を独り占めすべく六本木へ向かいました.

…と思ったら案の定早く到着しすぎ,門の前で待とうと思ったら!

すでに数人並んでお待ちの上,日陰がない!

ということで,屋内で待てる乃木坂駅へ移動しました.

こちらは,9時30分に開門するので,チケットをコンビニで購入済みの私はそのまま会場入り口へ.

すでに12名並んでいましたが,まあ大丈夫なレベル,ということで開場をそのまま待ちました.

最終的には100名以上並んで待っていたので早めに行って待っていて正解でした.

10時ほんの少し前に開場し,他の絵に目もくれずお目当ての絵の前へ.

あまりに急に人がやってきたので,係りの方も少し戸惑い気味でした.

さて,その絵とは,「自由の入り口で」.

縦2388mm横1854mmの大作です.

これの横の小型バージョンを見たことがあったのですが,これはカタログによると,部屋の壁用に請われて縦の大判に描いたものだそうです.

なぜか夢にまで見てしまったこの絵.

昔はそんなに好きな絵ではなかったのですが,とても気にかかる絵になっていました.

この絵の8面に描かれているのはこれまでのマグリットの絵でモチーフとされることの多いもの.

その前に大砲があり,まるで破壊せんとしているようにも見えます.

この絵には,マグリットの「今までの絵から新しい表現へ向かいたい,変えてみたい」という願望がこめられているように感じました.

(事実この後絵からは他の表現が出てきてます)

|

| 自由の入り口で |

誰もまだやってこない美術館で約10分ほど絵の前に立ち,ぼんやり上のようなことを考えていました.

人がやってきたので,また別の絵,「ガラスの鍵」へ移動し,絵の前にある椅子に座ってじっくりと堪能しました.

訪問2回目の私はその後,あちこち見たいものを見たい順にうろうろして楽しみました.

前回は1995年,今回は2015年.

次回また20年後にこれらの絵に会えることを祈って,会場をあとにしました.

今回の滞在時間は1時間30分ほどでしたが,退場前には絵の前に3重の人垣ができている状態で,人気のほどがうかがえました.

巡回先の京都ではどうなんでしょうか.

20年待たずに,ベルギーに見に行ってしまうのもいいのかもしれません.

2015年6月27日土曜日

宇宙の姿と探求の原動力

私の職業はエンジニアです.

技術の世界も日進月歩なのですが,宇宙に対する理解も日進月歩のようです.

久しく宇宙についてまじめに調べることもしていなかったのですが,最近放送大学で宇宙に関する講座を見ています.

あくまでも「見て」いるだけというところがミソ?なのですが…

技術の進歩により,昔よりもかなりのことが明らかになってきており,理論も進んでいることがわかりました.

昔の私の理解は,宇宙には終わりがあるわけではなく,ここから見える宇宙には限りがある,

というものだったのですが,

宇宙の晴れ上がり以前の宇宙は見ることができない.

つまり138億光年より遠くの宇宙を見ることはできない.

しかし,理論によると,そこが「宇宙の果て」と決まったわけでもなく,なかなか興味深い議論がなされているようです.

それにしても,人類の知りたいという欲求は科学技術の進歩を促し,宇宙の根源まで遡る勢いです.

まるで,神の足跡を見つけようとしているみたいです.

その昔,物理の統一理論を研究している人は,神の手を感じる,という旨のことを聞いたことがありますが,その気持ちはわかるような気がします.

もっとも私は自然の美しさを見るだけで神を感じてしまう,八百万の神を信じる日本人そのものみたいな人物ですので,レベルが全く違いますが.

結局この世界について深く知れば知るほど,世界の奥深さを感じることになり,原始時代のアミニズムのように,人は世界に「畏れ」を感じ,そこに神を感じてしまうのかもしれません.

スケールが違いますが,エンジニアである私も日々業務でその現象の「原理原則」を突き止め,よい工程を築きあげられるよう,日々努力しております.

原理原則が見つかったときの嬉しさが,私のエネルギーとなっているのですが,おそらく理論物理学を修めている方も,程度の違いこそあれきっと私のように「嬉しい」体験のために,日々精進されているのでしょう.

もしかしたら,私が宇宙に関するプログラムが好きなのは,とてつもなく巨大な謎に向かって挑戦している方々を知ること,その成果を知ることなのかもしれません.

技術の世界も日進月歩なのですが,宇宙に対する理解も日進月歩のようです.

久しく宇宙についてまじめに調べることもしていなかったのですが,最近放送大学で宇宙に関する講座を見ています.

あくまでも「見て」いるだけというところがミソ?なのですが…

技術の進歩により,昔よりもかなりのことが明らかになってきており,理論も進んでいることがわかりました.

昔の私の理解は,宇宙には終わりがあるわけではなく,ここから見える宇宙には限りがある,

というものだったのですが,

|

| ESA/Hubble & NASA |

つまり138億光年より遠くの宇宙を見ることはできない.

しかし,理論によると,そこが「宇宙の果て」と決まったわけでもなく,なかなか興味深い議論がなされているようです.

それにしても,人類の知りたいという欲求は科学技術の進歩を促し,宇宙の根源まで遡る勢いです.

まるで,神の足跡を見つけようとしているみたいです.

その昔,物理の統一理論を研究している人は,神の手を感じる,という旨のことを聞いたことがありますが,その気持ちはわかるような気がします.

もっとも私は自然の美しさを見るだけで神を感じてしまう,八百万の神を信じる日本人そのものみたいな人物ですので,レベルが全く違いますが.

結局この世界について深く知れば知るほど,世界の奥深さを感じることになり,原始時代のアミニズムのように,人は世界に「畏れ」を感じ,そこに神を感じてしまうのかもしれません.

スケールが違いますが,エンジニアである私も日々業務でその現象の「原理原則」を突き止め,よい工程を築きあげられるよう,日々努力しております.

原理原則が見つかったときの嬉しさが,私のエネルギーとなっているのですが,おそらく理論物理学を修めている方も,程度の違いこそあれきっと私のように「嬉しい」体験のために,日々精進されているのでしょう.

もしかしたら,私が宇宙に関するプログラムが好きなのは,とてつもなく巨大な謎に向かって挑戦している方々を知ること,その成果を知ることなのかもしれません.

2015年4月30日木曜日

休日の本読み

何時も長期休暇前に「この休暇で本を**冊読もう」等と思うのですが,大抵果たせず,ダラダラと過ごしてしまっています.

直前に思うところがあったのと,これではいけない,と感じた為,事前に本を入手して読みはじめました.

現在,二冊目を読破し,三冊目に入りました.

仕事は楽しいかね?:デイル・ドーデン

リーダーになる人に知っておいてほしいこと:松下幸之助(述)

まあ、聡い皆さんであればどのような方針で本をチョイスしているかはバレバレですけど….

今のところの気付きとして,まだまだ至らないけれども,思ったより大きく外して居ない事が分かりました.

積ん読状態の本は後三冊ありますが,果たしてどこまで行けるか,自分との勝負です.

2015年4月25日土曜日

べき、という言葉

私は「べき」という言葉には少々過剰反応する事があります。

特に他人から「~すべき」と言われると特にカチンと来ます。

私はこの、「すべき」という言葉は自分に向けて使う物と考えています。

特に他人から「~すべき」と言われると特にカチンと来ます。

私はこの、「すべき」という言葉は自分に向けて使う物と考えています。

会社でよく上司が発言している言葉に下記のような物があります。

上司:プロジェクト効率化の為には~を行うべき

私はひねくれ者の為か、この言葉を聞くと、「やんなくてもいいんですね」と切り返したくなります。

こうとも取れます。

上司:プロジェクト効率化の為には~をやらなけりゃいけないの、分かってるよな?

私はひねくれ者の為か、この言葉を聞くと、「やんなくてもいいんですね」と切り返したくなります。

こうとも取れます。

上司:プロジェクト効率化の為には~をやらなけりゃいけないの、分かってるよな?

私からすると間接的過ぎます。

まるで

天の絶対的な法則があるんだから、やるのは当たり前、そうだろ?

と言っている様に聞こえます。

まるで

天の絶対的な法則があるんだから、やるのは当たり前、そうだろ?

と言っている様に聞こえます。

プロジェクトに責任を持つ立場であれば、私だったらこう言います。

プロジェクト効率化の為に~をやってください

私がお願い(要請)している、という直接的な言い方です。

一方自分に使う場合には、自分が目指す目標に向かうためにそれは絶対的にしなければならない事でしょうから、「私は、~をすべき」となります。

すべきということばを連発する上司の元で行われているプロジェクトメンバーに元気が無いのを見て、疑問に思っていたのですが、自分がそのプロジェクトに関わる事になって非常にイライラすることが増えました。

で、自分との違いに気がついたというわけです。

で、自分との違いに気がついたというわけです。

最初はどちらがいいとか考えていませんでしたが、より気を使って喋る様になりました。

2015年3月14日土曜日

若さへの憧憬

今日は職場の後輩の結婚式。

ほぼ20歳離れているため、グランドキャニオン級のジェネレーションギャップが横たわっています。

平成元年生まれですよ?

今日つくづく思ったこと。

1:最近の若者は、とよく言われますが、若者は私たちの時と違う形でモノを考えているだけ

下手をすると私たちの時よりよほどしっかりしているかもしれません

2:若いってのはいい

だからといって、もう一度自分が若返りたいと思うかというとそうでもありません.

若いときはそれなりに大変でした.

総じて,大学時代に尊敬していた先生のように,「やっかいな」大人になりたい,そんな気持ちを再確認しました.

年の功だけではなく,常に新しいことにチャレンジし,簡単には若者に負けない「やっかいな」大人.

今の私の目標です.

ほぼ20歳離れているため、グランドキャニオン級のジェネレーションギャップが横たわっています。

平成元年生まれですよ?

今日つくづく思ったこと。

1:最近の若者は、とよく言われますが、若者は私たちの時と違う形でモノを考えているだけ

下手をすると私たちの時よりよほどしっかりしているかもしれません

2:若いってのはいい

だからといって、もう一度自分が若返りたいと思うかというとそうでもありません.

若いときはそれなりに大変でした.

総じて,大学時代に尊敬していた先生のように,「やっかいな」大人になりたい,そんな気持ちを再確認しました.

年の功だけではなく,常に新しいことにチャレンジし,簡単には若者に負けない「やっかいな」大人.

今の私の目標です.

2014年10月22日水曜日

ピンチはチャンス

人生生きていれば色々あります.

最近会社で,「ピンチをチャンスと考えて前向きに対処しよう」と頻繁に言っているような気がします.

人生に回り道無し,が私の信念ですのでいつかこの経験が役に立つと信じております.

ええ,後輩たちにもそう言っています.

ところで,この言葉,

「災い転じて福となす」や「災いを転じて福となす」と言いますが,

色々類義語があるようですね.

http://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%BD%E3%81%84%E3%82%92%E8%BB%A2%E3%81%98%E3%81%A6%E7%A6%8F%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%99

でも,「雨降って地固まる」は他者との関係において使うだけと思いますが…

日本語って難しいですね.

最近会社で,「ピンチをチャンスと考えて前向きに対処しよう」と頻繁に言っているような気がします.

人生に回り道無し,が私の信念ですのでいつかこの経験が役に立つと信じております.

ええ,後輩たちにもそう言っています.

ところで,この言葉,

「災い転じて福となす」や「災いを転じて福となす」と言いますが,

色々類義語があるようですね.

http://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%BD%E3%81%84%E3%82%92%E8%BB%A2%E3%81%98%E3%81%A6%E7%A6%8F%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%99

でも,「雨降って地固まる」は他者との関係において使うだけと思いますが…

日本語って難しいですね.

2014年9月14日日曜日

故郷

自分の人生を振り返ってみると,本来の定義とは別にして,複数の場所を「故郷」と見なしている事に気が付きました.

1:幼少時代の痛烈な印象を持つ松戸

2:成人するまでを過ごした柏

3:初めて家をでて住んだ今も居を構える鎌倉

4:徹底的に仕事に打ち込んだダラス

1から3はともかく,4のダラス(正確にはDFWメトロプレックス)も同列として見なしています.

まあ,あれほど何もかも捨てて(?)仕事に打ち込んだことはありませんでしたから,当然なのかもしれません.

人間の生活時間と言うよりは,半導体プロセスの都合時間で過ごす毎日.

夜中に帰宅するときはハイウェイを行く長距離トラックの音に,夕方は雄大なグレートプレーンズに沈む夕日に,日中となる場合は容赦のない日差しに慰められ(?)たものです.

実は,赴任終了後も業務で3,4回行ったことがあるのですが,もはや帰る家など無いにもかかわらず「帰ってきた」という感想を持ったものです.

今でも地元ローカルスポーツチームの動向を見ているなどそれなりに繋がっている(つもり)です.

ちなみに,学業にもそれなりに打ち込んだ大学6年間でしたが,そこで「寝て」生活しなかったためか調布に上記4つまでの感情はありません.

まあ,比較の問題なので仕方無いというところでしょうか.

徹夜したり,死にそうになったり(今考えると非常に危険)といろいろなことがあった場所なのですが,面白いものですね.

今は3の比重が年々大きくなってきています.

1:幼少時代の痛烈な印象を持つ松戸

2:成人するまでを過ごした柏

3:初めて家をでて住んだ今も居を構える鎌倉

4:徹底的に仕事に打ち込んだダラス

|

| ダラス郊外のハイウェイを行く |

まあ,あれほど何もかも捨てて(?)仕事に打ち込んだことはありませんでしたから,当然なのかもしれません.

人間の生活時間と言うよりは,半導体プロセスの都合時間で過ごす毎日.

夜中に帰宅するときはハイウェイを行く長距離トラックの音に,夕方は雄大なグレートプレーンズに沈む夕日に,日中となる場合は容赦のない日差しに慰められ(?)たものです.

|

| グレートプレーンズの荒れ模様 |

今でも地元ローカルスポーツチームの動向を見ているなどそれなりに繋がっている(つもり)です.

ちなみに,学業にもそれなりに打ち込んだ大学6年間でしたが,そこで「寝て」生活しなかったためか調布に上記4つまでの感情はありません.

まあ,比較の問題なので仕方無いというところでしょうか.

徹夜したり,死にそうになったり(今考えると非常に危険)といろいろなことがあった場所なのですが,面白いものですね.

今は3の比重が年々大きくなってきています.

おセンチな旅

お盆に実家に帰ったついでに幼少期を過ごした場所を尋ねましたが,その翌日少年時代を過ごした柏市を訪れていたのです.

ええ,先日のアド街っくをみて思い出しました.

私の少年時代を過ごしたのは今Jリーグ柏レイソルが練習場として使っている球場の近く.

柏市で小学3,4年を過ごした人なら地域の歴史を学ぶので知っているのですが,その場所は元日立の関連施設があったところ.

少なくとも私が柏に引っ越してきてからJリーグが設立されるまでの20年間は施設跡,という広場(本当は柵があって入っては行けない場所であったが)でした.

このあたりは,柏市,日立製作所,などのキーワードでググって下さい.

Jリーグ設立当初は現在の柏の葉スタジアムはスタジアムどころか一部宅地開発が始まったばかりで影も形もなく,自宅のそばの球場がメインスタジアムでした.

それでも一部はまだ手つかずであったのですが今や周囲の空き地はすっかり宅地になっていました.

まだ平均年齢がそれほど高くなかった小中学校時代,自宅の周辺は社宅や住宅が多いため子供が沢山居たのものですが,訪れたときには思い出の公園で遊んでいたのはわずか1家族のみ.

聞けば商業施設の発達と子供が育ち家を出て行くための緩やかな人の減少により近くの商店街はほぼ壊滅状態とのことでした.

今回,訪れたときもそれを確認できましたが,その一方で大学に入学して生協の理髪店にお世話になるまでずっと通っていた理髪店が代替わりして営業していたり、最初の自転車を買った自転車店がまだ営業していたりと、うれしい発見もありま

した。

足を伸ばして、小学生時代に警察の方に剣道を教えてもらっていた隣の小学校へ行ってみたところ、まだ行われていることを確認。

警察の方が青少年の健全化に継続的に貢献して頂いていることが見受けられました。ありがたいことですね。

今回の私にゆかりのある場所を訪ねる旅(?)でしたが、そこにあるので知っている場所なのですが、時間が経つにつれ確実に変化し元とは微妙に異なる場所になっているという、ごく当たり前のことを確認する事になりました。

確かにその場所はそこにあり、思い出も私の中にありますが決して当時に戻れるはずもなく、当初の目的通り、前を向いて進んでいくための糧になりました。

時間の経過という燃え尽きた橋を渡って元の場所に戻ることは出来ない。

出来るのは前に進むのみ、です。

ええ,先日のアド街っくをみて思い出しました.

私の少年時代を過ごしたのは今Jリーグ柏レイソルが練習場として使っている球場の近く.

柏市で小学3,4年を過ごした人なら地域の歴史を学ぶので知っているのですが,その場所は元日立の関連施設があったところ.

少なくとも私が柏に引っ越してきてからJリーグが設立されるまでの20年間は施設跡,という広場(本当は柵があって入っては行けない場所であったが)でした.

このあたりは,柏市,日立製作所,などのキーワードでググって下さい.

|

| かつての商店街は見る影もなく… |

それでも一部はまだ手つかずであったのですが今や周囲の空き地はすっかり宅地になっていました.

まだ平均年齢がそれほど高くなかった小中学校時代,自宅の周辺は社宅や住宅が多いため子供が沢山居たのものですが,訪れたときには思い出の公園で遊んでいたのはわずか1家族のみ.

聞けば商業施設の発達と子供が育ち家を出て行くための緩やかな人の減少により近くの商店街はほぼ壊滅状態とのことでした.

|

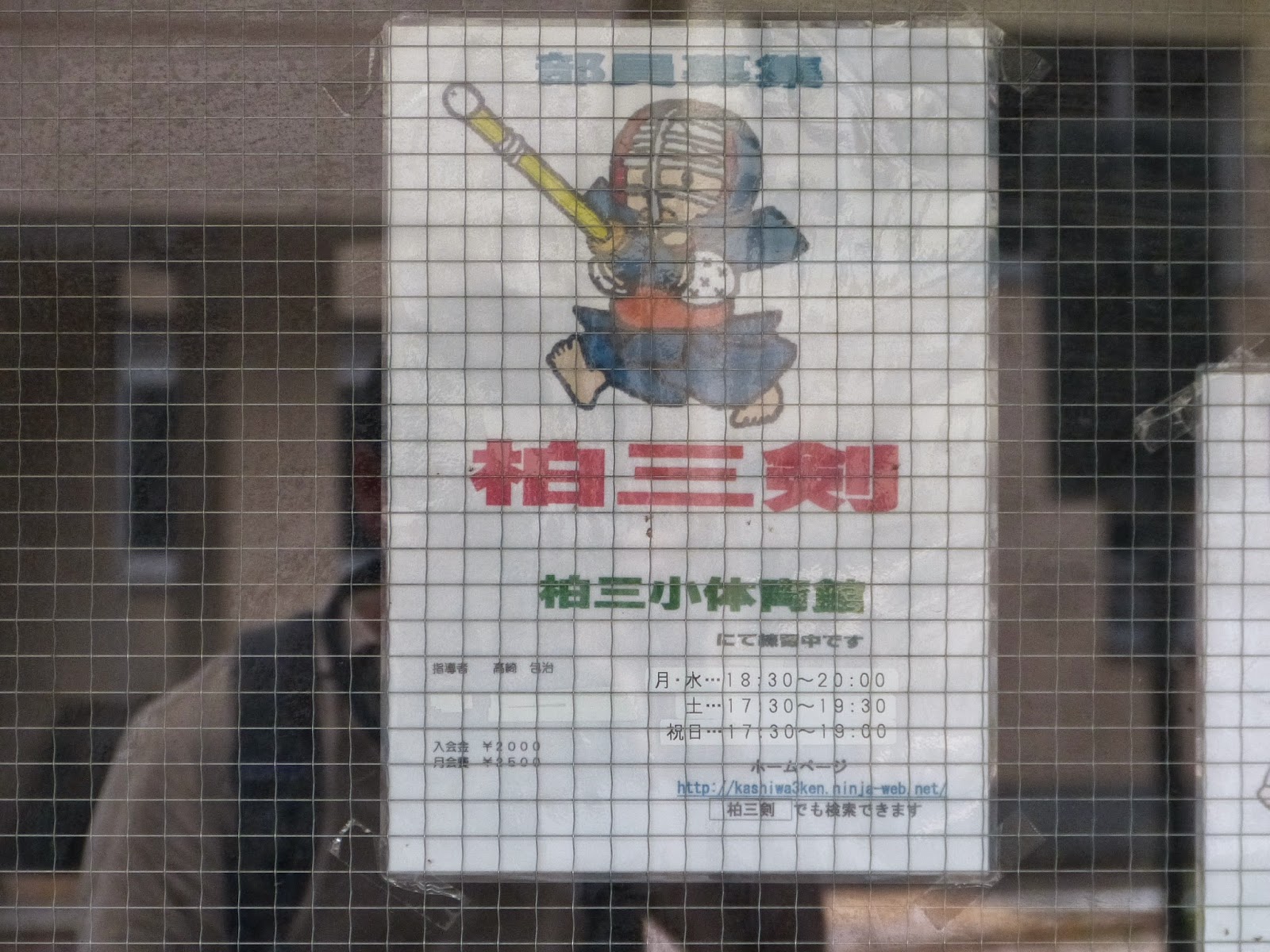

| 体育館に貼られた募集案内 |

した。

足を伸ばして、小学生時代に警察の方に剣道を教えてもらっていた隣の小学校へ行ってみたところ、まだ行われていることを確認。

警察の方が青少年の健全化に継続的に貢献して頂いていることが見受けられました。ありがたいことですね。

今回の私にゆかりのある場所を訪ねる旅(?)でしたが、そこにあるので知っている場所なのですが、時間が経つにつれ確実に変化し元とは微妙に異なる場所になっているという、ごく当たり前のことを確認する事になりました。

確かにその場所はそこにあり、思い出も私の中にありますが決して当時に戻れるはずもなく、当初の目的通り、前を向いて進んでいくための糧になりました。

時間の経過という燃え尽きた橋を渡って元の場所に戻ることは出来ない。

出来るのは前に進むのみ、です。

2014年8月15日金曜日

読後感想:7つの習慣

遅ればせながら,先日,スティーブン.コヴィー氏著,完訳7つの習慣を読みました.

オリジナルは20年近く前から日本で出版されている本なので,どこかで聞かされた事が沢山書いてある本です.

元の英語版は1989年なのですから,なんと遙か昔のことか!

自分自身で考える,自分自身の行動原則は何か

自分の人生の最終目標は何か

それを元に日々どのように過ごすべきなのか,行動原則や最終目標の立て方が書かれています.

出来ていないなりに,目標を持って生きてきた私ですが,人生すべてにわたって貫く「原則」というモノについては持ったことがありませんでした.

大学生までは,将来の夢のためにこれとこれはやっておこうなどと考えていたとか.

中学生までは、何でも経験だからやれる機会があれば何でもやってみよう、とか.

自分のお葬式を想像し,弔辞として誰にどんなことを言って欲しいかを考える,というのはなかなか考えつかない目標の立て方でした.

今立てていたのはせいぜい,

60近くなったら会社に頼らなくても仕事が出来るように今から技術的な準備をして、定年に関係なく、自分のやりたい仕事をして現役を続けたい

と言う目標で、死ぬとき迄は入っていない訳です.

これにはちょっと参りました.不十分だというわけですから.

でも考え直すと今目標に対する行動が滞っている物もあり,それを気にしていたのですが,なぜ出来ないのかに対する答えが分かりました.

つまり,死ぬとき迄が含まれていないので具体性が薄いと言うことです.

だから行動原則まで落ちきっておらず,結果として何となーく日々を過ごしてしまっているのが今の私の状態であると理解しました.

早めに自分の行動原則までに落とし込みたいと思います.

さて本の方ですが,出来るだけ若い時にこの本を読んで欲しいと思います.

入社直後にこの本を読んでいたらもう少し違った人生になったかと思うからです.

真の意味で賢い人は若くてもおそらくこの本に書いてあることは、人から言われたことや何かの拍子に自分で悟った事柄があり,受け入れやすいのではないかと考えます.

そういう意味では,頭では何となく分かっている事項を本という形で整理されているので読んだことのない方は一度は手にとって見てはどうかと思います.

友人の中に,軸がぶれずに生きている方がいらっしゃいますが,そういう人は自分で自分なりの原則を見つけ、それに沿って生きてきた人なんだな,と改めて理解しました.

ふと考えてみると,私が会って話を聞いてみたいと思う人や話が面白い・ためになる人は皆「原則」に従って生きてきた人であるとも気が付きました.

(だからこそ話をして面白いと言うべきですね)

皆さんにも良い気づきがありますよう、オススメです.

オリジナルは20年近く前から日本で出版されている本なので,どこかで聞かされた事が沢山書いてある本です.

元の英語版は1989年なのですから,なんと遙か昔のことか!

自分自身で考える,自分自身の行動原則は何か

自分の人生の最終目標は何か

それを元に日々どのように過ごすべきなのか,行動原則や最終目標の立て方が書かれています.

出来ていないなりに,目標を持って生きてきた私ですが,人生すべてにわたって貫く「原則」というモノについては持ったことがありませんでした.

大学生までは,将来の夢のためにこれとこれはやっておこうなどと考えていたとか.

中学生までは、何でも経験だからやれる機会があれば何でもやってみよう、とか.

自分のお葬式を想像し,弔辞として誰にどんなことを言って欲しいかを考える,というのはなかなか考えつかない目標の立て方でした.

今立てていたのはせいぜい,

60近くなったら会社に頼らなくても仕事が出来るように今から技術的な準備をして、定年に関係なく、自分のやりたい仕事をして現役を続けたい

と言う目標で、死ぬとき迄は入っていない訳です.

これにはちょっと参りました.不十分だというわけですから.

でも考え直すと今目標に対する行動が滞っている物もあり,それを気にしていたのですが,なぜ出来ないのかに対する答えが分かりました.

つまり,死ぬとき迄が含まれていないので具体性が薄いと言うことです.

だから行動原則まで落ちきっておらず,結果として何となーく日々を過ごしてしまっているのが今の私の状態であると理解しました.

早めに自分の行動原則までに落とし込みたいと思います.

さて本の方ですが,出来るだけ若い時にこの本を読んで欲しいと思います.

入社直後にこの本を読んでいたらもう少し違った人生になったかと思うからです.

真の意味で賢い人は若くてもおそらくこの本に書いてあることは、人から言われたことや何かの拍子に自分で悟った事柄があり,受け入れやすいのではないかと考えます.

そういう意味では,頭では何となく分かっている事項を本という形で整理されているので読んだことのない方は一度は手にとって見てはどうかと思います.

友人の中に,軸がぶれずに生きている方がいらっしゃいますが,そういう人は自分で自分なりの原則を見つけ、それに沿って生きてきた人なんだな,と改めて理解しました.

ふと考えてみると,私が会って話を聞いてみたいと思う人や話が面白い・ためになる人は皆「原則」に従って生きてきた人であるとも気が付きました.

(だからこそ話をして面白いと言うべきですね)

皆さんにも良い気づきがありますよう、オススメです.

2014年3月2日日曜日

真摯に生きることは死を見つめること?

三月,この時期が今年もやってきました.

東日本大震災で無くなったすべての方へ,合掌.

志途中で思いを残したまま生命を奪われた大勢の方に比べて,自分は運良く与えられ・続けられて来た命をきちんと生ききっていると言えるだろうか.

明日突然自分の命が絶たれたとして本当に「楽しかった,良い人生だった」と思えるだろうか.

と,頭をガツンとやられてから三年.

改めて思った,真摯に自分の人生一瞬一瞬を大事に過ごしたいという意志.

この時期になると改めて自分に問いています.

自分のすべき事・出来る事を悔いなく行い,自分の人生を全うすることが,無くなった方への供養になると私は考えています.

人という生き物はもろく,命そのものが多数の不確定要素が組み合わさって続いています.

これを真摯に受け止めなければ真に真摯に生きることはできないと考えています.

私は,これからも真摯に死を見つめながら,真摯に生きていきます.

この意味で私はあの出来事を忘れることはないでしょう.

2013年11月23日土曜日

人物を検索する

人によっては「当たり前」というのだが,大切な機会になりそうな人に会う前はなるべく,その人物名でググる様になりました.

便利になったもので,だいたい目的の情報へ行き当たります.

ということは,当然自分も検索されているわけです.

見ず知らずの人から名前で検索される.

まじめに考えると,むずがゆいような,緊張感が有ります.

なお,最近は私と同姓のお医者様の方が検索結果上位に出てきます.

海外の方とお話しする場合も事前に調べるのですが,話をさせてもらった後,自分のことをもっと知って頂きたい場合は,必ず自分が出てくる付加的なキーワードをお教えしています.

苦しみましたが,ベンチャーに派遣された経験がこんな所でもネタとして活かすことが出来るというのは当時は考えもしませんでした.

今は私の財産です,と胸を張って言えます.

ちょっと前は,自分に関する悪口をかかれていないかどうかたまに検索せよ,という様な薦めがWEB上に有りました.

これはマイナスになっていないかどうかを確認するという意味でしたが,今はプラスになるよう,どんな自分に関する情報が引っかかるのか,それを確認・提供する必要があるのかもしれません.

少なくとも,今やっていることで検索ヒット数が増えない,ということは私の目指す,

「世の中へ働きかける(いろんな意味で)ことが出来る人間になる」

という目的からはずれていることを示しています.

プラスに考え,「がんばりましょう」

便利になったもので,だいたい目的の情報へ行き当たります.

ということは,当然自分も検索されているわけです.

見ず知らずの人から名前で検索される.

まじめに考えると,むずがゆいような,緊張感が有ります.

なお,最近は私と同姓のお医者様の方が検索結果上位に出てきます.

海外の方とお話しする場合も事前に調べるのですが,話をさせてもらった後,自分のことをもっと知って頂きたい場合は,必ず自分が出てくる付加的なキーワードをお教えしています.

苦しみましたが,ベンチャーに派遣された経験がこんな所でもネタとして活かすことが出来るというのは当時は考えもしませんでした.

今は私の財産です,と胸を張って言えます.

ちょっと前は,自分に関する悪口をかかれていないかどうかたまに検索せよ,という様な薦めがWEB上に有りました.

これはマイナスになっていないかどうかを確認するという意味でしたが,今はプラスになるよう,どんな自分に関する情報が引っかかるのか,それを確認・提供する必要があるのかもしれません.

少なくとも,今やっていることで検索ヒット数が増えない,ということは私の目指す,

「世の中へ働きかける(いろんな意味で)ことが出来る人間になる」

という目的からはずれていることを示しています.

プラスに考え,「がんばりましょう」

2013年10月6日日曜日

表情と心の接続関係

改めて,表情と心の関係は深いと感じています.

うれしかったり,苦しかったり,悲しかったりしたら表情に出るのは当たり前.

(出なくなってしまっている方もいらっしゃるようですが)

逆に表情を作って居ると,心もそのようになってくるから不思議です.

たとえば,笑顔にしていると不思議と気持ちもポジティブになってきたりします.

表情を作る,という言葉面には少々抵抗がありますが効用は高いと感じています.

最近キビシイ環境に置かれることも多いのでなるべくニタニタしない程度に笑顔で居るようにしております.

皆さんはいかがでしょうか.

うれしかったり,苦しかったり,悲しかったりしたら表情に出るのは当たり前.

(出なくなってしまっている方もいらっしゃるようですが)

逆に表情を作って居ると,心もそのようになってくるから不思議です.

たとえば,笑顔にしていると不思議と気持ちもポジティブになってきたりします.

表情を作る,という言葉面には少々抵抗がありますが効用は高いと感じています.

最近キビシイ環境に置かれることも多いのでなるべくニタニタしない程度に笑顔で居るようにしております.

皆さんはいかがでしょうか.

2013年9月22日日曜日

微妙な言葉使いの違いと反応

私はご苦労様という言葉はなるべく使わない様にしています。

極端に言えば、お殿様が家臣に向かって言う言葉ですから。

その代わりに使うのが「お疲れ様」です。

中立的な言葉ですので、使いやすく、声をかけやすいと感じています。

何を細かい事を、という向きもいらっしゃると思います。

確かに昔の私もそうでした。

しかし、相手のなかで起きている心の反応は分からない、という客観的な事実を真に知ってからは気をつけて使い分けるようになりました。

言葉は言霊ですから。

英語ですが、同じ理由で女性にはMs.を使うようにしています。

言い出したら切りがないのですが、感謝を表したい場合には「すみません」ではなく「ありがとう」を使います。

言葉には使う側の意志が見え隠れするので難しいですね。

でもこれが私たちに与えられた唯一のコミュニケーション手段なのですから。

極端に言えば、お殿様が家臣に向かって言う言葉ですから。

その代わりに使うのが「お疲れ様」です。

中立的な言葉ですので、使いやすく、声をかけやすいと感じています。

何を細かい事を、という向きもいらっしゃると思います。

確かに昔の私もそうでした。

しかし、相手のなかで起きている心の反応は分からない、という客観的な事実を真に知ってからは気をつけて使い分けるようになりました。

言葉は言霊ですから。

英語ですが、同じ理由で女性にはMs.を使うようにしています。

言い出したら切りがないのですが、感謝を表したい場合には「すみません」ではなく「ありがとう」を使います。

言葉には使う側の意志が見え隠れするので難しいですね。

でもこれが私たちに与えられた唯一のコミュニケーション手段なのですから。

登録:

投稿 (Atom)